城北川実行委員会 「秋の遠足」 京都伏見「十石舟」下船後は酒蔵を散策、竜馬通を抜け油掛通から京阪・伏見桃山駅を踏切を渡り大手筋通から「御香宮」参拝。

当初は「御諸神社」と称し創建の由緒等は不詳なれど、862年社殿を修造した際境内より良い香りの水が湧き出した事から時の清和天皇から「御香宮」の名を賜ったと伝わりこの湧き出た水は「御香水」と呼ばれ、環境庁の名水百選にも選出されています。

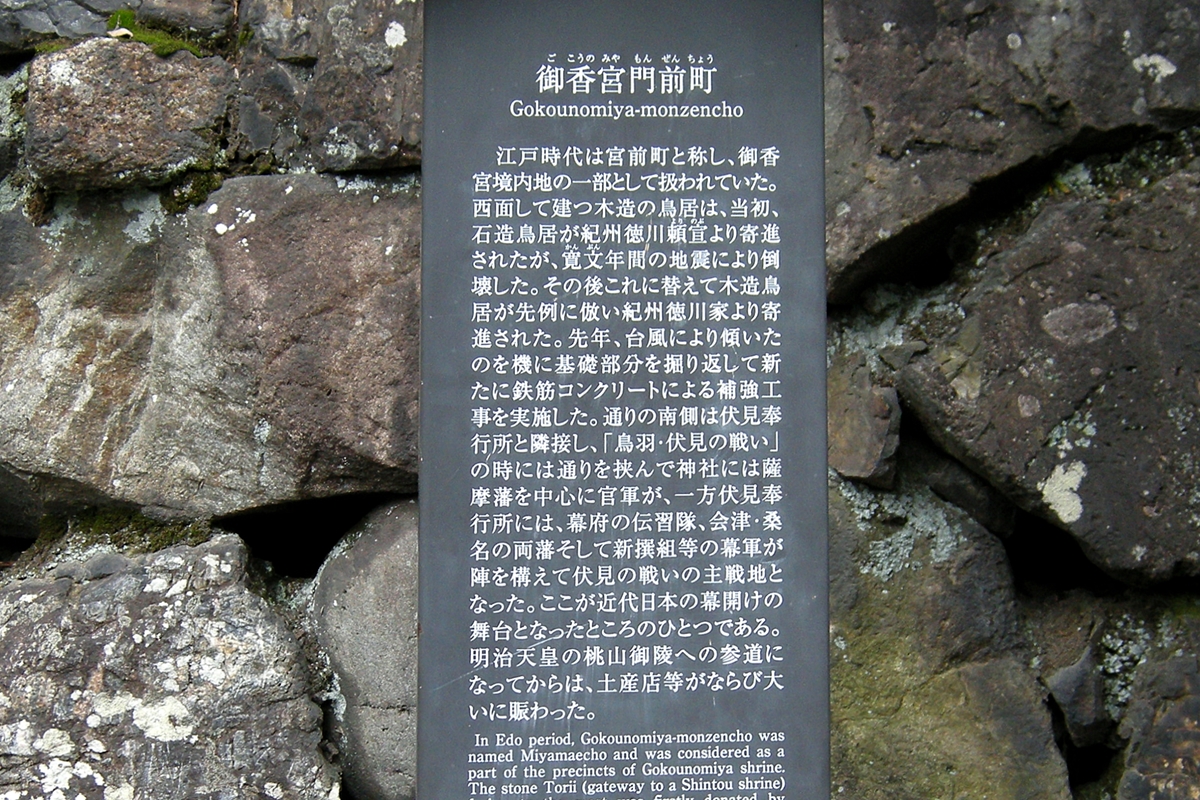

御香宮には幕末「鳥羽伏見の戦い」の際、薩摩軍の本陣が置かれ、伏見奉行所の会津・桑名・新撰組軍との戦いを繰り広げ、周辺は主戦場に成った地でも有ります。

伏見大手筋商店街を抜けます。

京都市は現在でも大型店は余り存在しませんので老舗や商店街が元気です。

特急の止まる大きな駅ですが市電の様な雰囲気の、京阪電鉄・伏見桃山駅。

「御香宮」神社大鳥居。

鳥羽伏見の戦いで御香宮には薩軍の本陣が置かれ、伏見側主戦場で在ったとの説明が有ります。

幕末戊辰戦役での「鳥羽伏見の戦い」とは、この辺りの伏見奉行所付近と少し北に位置します鳥羽街道方面での戦いを指しますが、良く言われる旧幕府軍の旧式装備が薩摩軍の新式装備に敗れたとの見方ですが、伏見奉行所に陣取ったゲベール銃主装備の合津・桑名両藩はともかく、鳥羽街道の旧幕府軍伝習隊の装備する小銃は、最新式フランス製のボルトアクション元込め式シャスポー銃、同じくフランス陸軍式教練を積んだ洋式歩兵で、薩摩軍主装備の先込め式ミニエー銃よりはるかに優秀な小銃を装備して居りました。

ではなぜに3倍の兵力にも拘らず、あっ気無く敗れ去ったかと云いますと、鳥羽方面では総指揮官の竹中重固の不在(これも逃亡?)や現地指揮官・滝川具挙の敵前逃亡などが在り混乱したのが原因で、旗本を身分の上下で指揮官に当てた旧幕府軍と、下級から実力で成りあがった薩長軍指揮官との中間指揮官(中間管理職と言い換えてもいいかな!)の質の違いが、戦いの結果にそのまま表れた事です。

詣内は「七五三」で大賑わいです。

拝殿。

拝殿破風。

色漆が見事な御香宮拝殿・破風、日本独特の「唐破風」。

七五三の御祈祷を授かる親子連れ。

能楽堂で七五三の記念撮影。

1986年京都市登録天然記念物として登録された「ソテツ」。

社務所の衝立。 何か物語の一場面の様です。

神社の名称「御香」の元の名水「御香水」。

一時濁りが出ていたそうですが現在は浄化されているそうです。

桃山天満宮。

御香宮神社の境内社の様に見えますが、摂社などではなく独立した神社で創建は1394年、1969年現在地に遷座。

摂社の稲荷社。